電気工事士と言う資格は皆さんご存知でしょうか?名前の通りで電気工事ができる資格と言うのはイメージできるかと思います。

本記事では、

- 電気工事士とはどんな資格なのか

- 1種・2種と種類があるけど違いは何なのか?

- 取得すると、どんな仕事に役立つメリットがあるのか

- 電気工事士の資格の取り方

など、電気工事士について網羅的に解説しています。

これから受験予定の方や電気工事士の資格に興味がある方は是非最後までご覧くださいませ。

電気工事士とは どんな資格?

それでは、早速ですが、電気工事士とはどんな資格か解説していきます。

電気工事士とは

建物や住宅などでは、電気設備の安全を守るために、誰でも電気工事をおこなうことはできません。

一定の資格を持った有資格者しか、電気工事をおこなってはいけないと法律で定められています。その資格が電気工事士です。

原則として電気工事士の免許を持っていないと、一般用電気工作物及び500kW未満の自家用電気工作物の工事をすることはできません。

1種と2種の種類の違いは

電気工事士の資格は1種と2種の2つに別けられます。

- 第2種電気工事士

- 第1種電気工事士

電気工事士の正式名称は『第〇種』が電気工事士の前に付きます。一般的には電工1種や2種電工など省略して呼ぶことが多いですね。

2つの具体的な違いは以下の通りです。

- 第2種電気工事士:一般住宅や店舗など(一般用電気工作物)の600V以下で受電する設備の工事が可能

- 第1種電気工事士:第2種電気工事士の範囲と500kW未満の自家用電気工作物(工場、ビルなど)の工事が可能(ネオン工事、非常用予備発電装置工事を除く)

上記のように2→1とステップアップしていくイメージです。1種を取得できると2種の範囲にプラスして、500kW未満の自家用電気工作物(工場、ビルなど)の工事も可能になります。

電気工事士に受験資格無いので、誰でも受験可能

電気工事士には受験資格が無いので、誰でも受験可能です。年齢制限も無いので、中学生でも受験している方はいるそうです。

1種と2種を両方一気に受験することも可能です。

【注意】第1種電気工事士の免許を取得するには実務経験が必要

第1電気工事士の免許を取得するには、実務経験が必要になります。試験自体は誰でも受験可能ですが、免許を貰うには別途実務経験が必要なので注意が必要です。

- 電気工事の実務経験が5年以上

- 電気科・電気工事科の大学・専門学校(決められた単位を取得)を卒業して、電気工事の実務経験が3年以上

具体的には、上記のような電気工事の実務経験が必要になります。

その為、第2種電気工事士から順番に取得していく方がほとんどですね。

女性でも電気工事士の資格は取得できるの?

女性でも電気工事士の資格は取得可能です。

僕が第2種電気工事士の試験を受験した時も、女性の方は何人も受験していましたよ。

電気工事士を取得すると、どんな仕事に役立つメリットがあるの?

電気工事士を取得するメリットは、電気工事と関連のある仕事に就職・転職するのに有利になることです。

具体的には、以下のような仕事があります。

- 電気工事会社

- メンテナンススタッフ

- リフォーム関係

- 消防設備関連

- ビル管理(設備管理)

電気工事会社

電気工事士を取得して、電気工事会社で勤務するのは定番です。

もちろん、電気工事士の資格を活かすことができますね。

メンテナンススタッフ

空調機や厨房機器のメンテナンスの仕事にも電気工事士の資格は必要なケースが多いです。

会社によっては資格手当も支給されるので、給料UPも望めます。

リフォーム関係

建物のリフォーム関係の仕事にも、電気工事士の資格は役立ちます。

太陽光発電やオール電化の取付・メンテナンスなど、電気工事が伴うケースも多いです。

DIYもできる

電気工事士の資格を持っていると、自分の家の照明器具やスイッチの交換などもできます。

簡単なDIYもできるメリットもありますね。

消防設備関連

消防設備関連の会社でも電気工事士の資格は活かすことができますね。

また、消防設備士の資格を受験する時に、電気工事士の資格を持っていると科目免除を受けれるメリットもあります。

関連記事:消防設備士 4類【甲種・乙種】の違いとは|独学で合格する勉強時間と方法

ビル管理(設備管理)

ビル管理(設備管理)は、建物内の設備の点検や保守をおこなう仕事です。ビルメンテナンス(略して、ビルメン)とも言いますね。

ビル管理の仕事でも電気工事をする場面(コンセントの交換や蛍光灯の安定器交換など)はあるので、電気工事士の資格は必要になります。

また、ビル管理(設備管理)の仕事において、電気工事士は鉄板の資格です。僕自身もビル管理の仕事に就いてから、取得しました。

特に第2種電気工事士は、ビル管理の基礎的資格をまとめた【ビルメン4点セット】の中にも入っているので、ビル管理業界を目指す方にはオススメの資格です。

ビル管理の基礎的資格:ビルメン4点セット

本ブログでは、ビル管理(設備管理)の仕事について、別記事でまとめていますので、興味がある方は是非ご覧ください。

ビル管理(設備管理)の仕事に興味がある方向けリンク

第2種電気工事士(電工2種)の取り方|取得したい方に向けて

僕自身、バリバリの文系でしたが、第2種電気工事士(電工2種)は独学で取得することができました。

その経験をもとに、第2種電気工事士の取り方について別記事で詳しく解説しています。取得したい方は是非参考にしてみてください。

第2種電気工事士の勉強方法や勉強時間

上記の記事では、第2種電気工事士の筆記と実技の勉強方法を中心に解説しています。

実際に独学で1発合格した時の勉強方法や勉強時間なので、これから勉強する際の参考になるかと思います。

テキスト・問題集・アプリについて

こちらの記事では、第2種電気工事士(電工2種)の勉強におすすめのテキスト・問題集・アプリを解説しています。

これから勉強を開始する方に特におすすめの記事です。

第2種電気工事士の合格率や難易度を知りたい方へ

試験前に合格率や難易度を知っておきたい方におすすめの記事です。

第2種電気工事士の技能試験が不安な方向けの記事

第2種電気工事士(電工2種)の試験には、技能(実技)試験があります。

技能試験と聞くと、どうしても気構えしてしまいますよね。不安を解消したい方は是非ご覧ください。

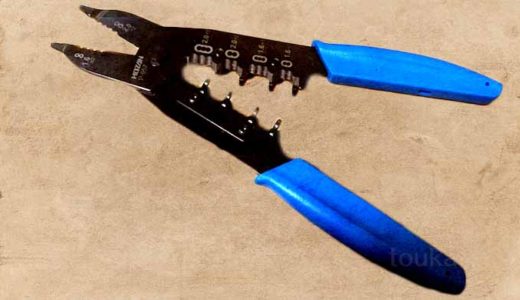

技能試験の工具について知りたい方へ

第2種電気工事士の技能試験は工具が必ず必要になります。

多くの方が使うのがホーザンの電気工事士セットとワイヤーストリッパーです。

下記の記事で詳しくレビューしていますので、購入予定の方は是非参考にしてみてください。

まとめ

本記事では、電気工事士の資格について、種類の違いや役立つ仕事など網羅的に解説してきました。

改めてまとめるとこんな感じです。

- 電気工事士は1種と2種の2つに別けられる

- 第2種電気工事士:一般用電気工作物(一般住宅や店舗など)の600V以下で受電する設備の工事が可能

- 第1種電気工事士:第2種電気工事士の範囲と500kW未満の自家用電気工作物(工場、ビルなど)の工事が可能(ネオン工事、非常用予備発電装置工事を除く)

- 1種の免状を貰うには実務経験が必要(電気工事の実務経験5年以上など)

- 取得すると電気工事・消防設備・ビル管理(ビルメンテナンス)などの仕事に活かせるメリットがある

電気工事士は、電気工事をおこなうには必要不可欠な資格です。需要はありますし、手に職をつけることもできます。就職や転職においても力を発揮してくれます。

独学でも合格を目指せる資格なので、興味がある方は気構えせずに挑戦していきましょう!

に転職を目指す方へ|【-表と裏】全部公開します-520x300.jpg)